自然流产是妊娠早期最常见的并发症之一,其发生不仅涉及生理变化,更与心理、环境等多重因素交织。面对这一复杂议题,科学的认知与规范的应对至关重要。

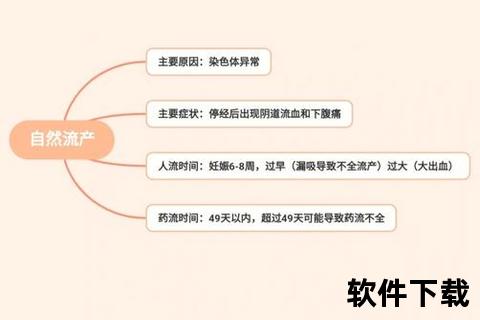

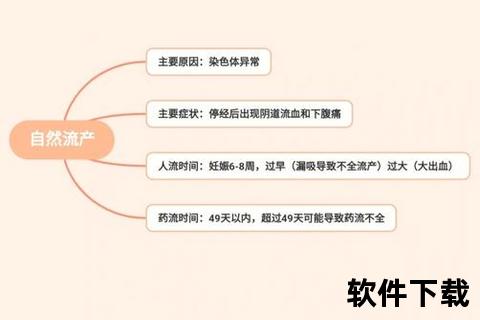

一、自然流产的定义与分类

根据《自然流产诊治中国专家共识(2020年版)》,自然流产(Spontaneous Abortion, SA)指妊娠不足28周、胎儿体重不足1000g的妊娠终止。临床分为六种类型:

1. 先兆流产:出血伴轻微腹痛,宫颈未扩张;

2. 难免流产:出血量增加,腹痛加剧,宫颈口已扩张;

3. 不全流产:部分妊娠组织残留,易引发大出血;

4. 完全流产:妊娠物完全排出,无需特殊处理;

5. 稽留流产:胚胎停止发育但未排出,需警惕凝血功能障碍;

6. 复发性流产(RSA):连续2次及以上妊娠丢失,需系统筛查病因。

二、症状识别与诊断流程

典型症状包括停经后出血、下腹阵痛,出血量可从点滴状到超过月经量。若伴随发热、寒战或组织物排出,需警惕感染或不全流产。

诊断步骤:

超声检查:确认孕囊位置、胚胎存活情况及子宫内是否有残留;

血液检测:hC平监测评估妊娠状态,凝血功能筛查(针对稽留流产);

组织物病理检查:明确流产原因,排除葡萄胎等异常妊娠。

三、医学处理方案

1. 先兆流产

保守治疗:绝对卧床休息,禁止性生活,黄体功能不足者肌注黄体酮(10-20mg/日)或口服地屈孕酮;

监测指标:每48小时检测hC平,超声复查胚胎发育。

2. 难免流产与不全流产

清宫手术:孕12周内行负压吸引术,孕12周后使用缩宫素促进妊娠物排出;

抗生素预防:术后常规使用青霉素类或头孢类抗生素预防感染。

3. 稽留流产

凝血评估:术前必查凝血四项,异常者需输注纤维蛋白原或新鲜血浆;

药物预处理:口服米非司酮联合放置米索前列醇,提高组织排出率。

4. 复发性流产(RSA)

系统筛查:包括夫妇染色体分析、甲状腺功能、抗磷脂抗体谱及子宫形态评估;

针对性治疗:如抗凝治疗(低分子肝素)、免疫调节(环孢素)或宫颈环扎术。

四、家庭应对与紧急处理

1. 突发出血时的措施

立即平卧:减少活动,观察出血量(每小时浸透≥2片卫生巾为危险信号);

保留排出物:用洁净容器保存可疑妊娠组织,供病理检查;

禁忌行为:避免使用卫生棉条、盆浴及性生活。

2. 疼痛管理

热敷缓解:下腹部放置40℃左右热水袋,每次15-20分钟;

药物选择:布洛芬(非甾体抗炎药)可短期使用,避免阿司匹林(增加出血风险)。

五、预防与健康管理

1. 高危因素控制

年龄因素:35岁以上孕妇流产风险显著升高,建议孕前咨询;

慢性疾病:控制糖尿病、甲状腺功能异常等基础病;

环境毒素:避免接触有机溶剂、重金属及电离辐射。

2. 生活方式干预

营养补充:孕前3个月起每日补充叶酸400μg,多摄入深绿色蔬菜及动物肝脏;

心理调节:冥想、正念训练可降低焦虑水平,减少应激性流产。

3. 流产后康复

复查时机:流产后2周复查超声,确认宫腔无残留;

再孕计划:建议间隔3-6个月,期间可使用避孕药调节月经周期。

六、特殊人群注意事项

辅助生殖技术妊娠:IVF孕妇需加强早期监测,双胎妊娠者流产风险增加1.5倍;

Rh阴性血型:流产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,预防新生儿溶血。

七、心理支持与社会资源

约30%的流产女性会出现创伤后应激障碍(PTSD),建议:

专业咨询:通过医院心理科或公益组织获得情绪疏导;

同伴支持:加入流产康复社群,分享经历减轻孤独感。

行动建议

1. 紧急就医信号:出血量骤增、持续高热或意识模糊时立即就诊;

2. 居家护理清单:准备电子体温计、卫生护垫及紧急联系人卡片;

3. 长期健康档案:记录每次流产的孕周、处理方式及检查结果,便于后续诊疗。

通过科学的医学干预与全面的健康管理,90%的自然流产女性可再次获得良好妊娠结局。生命的孕育充满不确定性,但知识与准备能为希望保驾护航。