子宫的正常结构如同精心设计的“房间”,内膜层定期脱落形成月经,肌层则负责维持子宫的形态与收缩功能。但当内膜细胞“越界”侵入肌层定居,便形成了子宫腺肌症。这种疾病不仅是痛经的“隐形推手”,更是导致30%患者不孕的潜在元凶。据统计,30-50岁女性中约7%-23%受其困扰,而近年来未生育女性的发病率显著上升,这与现代生活节奏、生育观念变化密切相关。

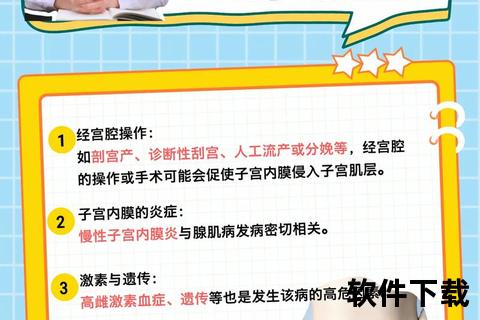

子宫腺肌症的核心病理特征是子宫内膜腺体及间质侵入肌层,并在激素作用下周期性增生出血。这种异常迁移的机制尚未完全明确,但以下因素相互作用促发疾病:

1. 基底层内膜屏障破坏

正常子宫内膜分为功能层(周期性脱落)和基底层(保护肌层)。反复宫腔操作(如人流、刮宫)或慢性炎症会破坏基底层的完整性,使内膜细胞突破防线向肌层浸润。研究表明,3次以上人工流产史的女性患病风险增加2倍。

2. 激素失衡的“助推效应”

雌激素水平异常升高是核心诱因。过高的雌激素不仅刺激内膜过度增生,还通过激活MMP-9(基质金属蛋白酶)削弱肌层组织结构,促进内膜细胞迁移。临床发现,子宫腺肌症患者血清雌二醇水平较健康女性高出20%-30%。

3. 子宫内环境改变

4. 遗传与表观遗传调控

约15%-20%患者存在家族史,特定基因如HOXA10、WNT4的异常表达可能影响胚胎期苗勒管发育,增加患病风险。

1. 医源性损伤(占比约40%)

剖宫产、宫腔镜手术等操作直接破坏子宫壁结构。数据显示,剖宫产术后子宫腺肌症发生率比分娩者高3.5倍。

2. 生殖系统疾病史

3. 生育特征

晚育(>35岁初产)或未生育女性因缺乏妊娠期孕激素保护,患病风险增加。哺乳期超过12个月可降低30%发病风险。

4. 生活方式影响

1. 育龄女性:40-45岁为发病高峰,表现为渐进性痛经,需警惕月经量>80ml/周期(约浸透20片以上卫生巾)。

2. 孕妇群体:自然流产率较健康孕妇高2-3倍,需加强孕早期监测。产后坚持母乳喂养6个月以上可延缓疾病进展。

3. 青少年女性:初潮早(<12岁)、周期短(<25天)者更易发病,可能与卵巢功能活跃相关。

1. 症状预警信号

2. 精准诊断技术

3. 阶梯式治疗策略

| 治疗目标 | 适用人群 | 具体方案 |

|-||--|

| 症状控制 | 轻度症状/近绝经期 | NSAIDs(布洛芬)+左炔诺孕酮宫内缓释系统(曼月乐) |

| 生育功能保留 | 有生育需求者 | GnRH-a预处理3-6月后行病灶切除术,术后2年内妊娠成功率可达40% |

| 根治性治疗 | 无生育需求/病变广泛 | 高强度聚焦超声(HIFU)消融术,5年复发率<15% |

1. 一级预防(健康人群)

2. 二级预防(高危人群)

3. 三级预防(确诊患者)

1. 饮食禁忌:避免蜂王浆、阿胶等含雌激素食物,限制红肉摄入(<500g/周)。

2. 疼痛缓解技巧:热敷下腹部(40℃,20分钟/次)可使痛经VAS评分降低2分。

3. 紧急就医指征:单次月经量突增50%以上,或出现晕厥、意识模糊等贫血危象。

对于正在经历月经困扰的女性,早筛查、早干预是关键。当痛经开始影响工作或睡眠时,就应启动医疗评估。医学的进步已让90%的患者可通过非切除方式控制疾病,生育需求也不再是治疗禁区。及时就诊并制定个性化管理方案,才能最大程度守护子宫健康。