眼睛下方挥之不去的灰暗阴影,常被误读为疲惫的象征。事实上,全球约60%成年人存在不同程度的眼周色素异常,其中近半数是多重因素共同作用的结果。当我们凝视镜中那双被岁月侵蚀的明眸,需要意识到这抹阴影背后可能隐藏着遗传密码的显现、血管网络的透视效应,甚至是骨骼结构的投影游戏。

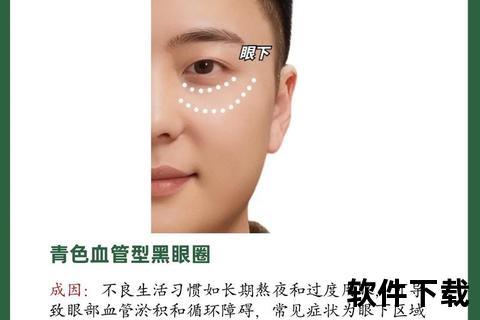

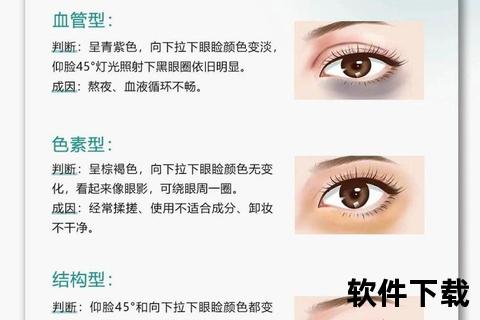

当下眼睑皮肤厚度仅0.5毫米时,静脉血管的紫红色调就会穿透这层生物薄膜。夜班护士、程序员等群体中常见的青紫色阴影,本质是血氧饱和度降低导致的显色效应。按压试验可快速识别:指腹轻压10秒后颜色短暂消退即为典型血管型。

茶褐色斑块在眼周蔓延,这是黑色素细胞对慢性刺激的应答。长期揉眼动作造成的机械摩擦、未彻底卸除的眼妆残留、过敏性结膜炎的反复发作,都在刺激酪氨酸酶活性异常升高。此类患者常伴有颧骨部位褐青色痣,形成面部色素沉着的"同心圆效应"。

45岁人群中,72%存在因眶隔脂肪移位形成的泪沟阴影。这种因骨骼吸收、韧带松弛导致的立体结构改变,在侧光照射下尤为明显。临床上常用"抬头试验"鉴别:仰头45度观察阴影是否消失。

临床数据显示,61%患者存在两种以上致病因素。典型表现为晨起时呈现血管型的青紫,日晒后转为色素型的棕褐,傍晚因眼部浮肿显现结构型阴影。这类患者需要建立治疗日志,记录每日不同时段的眼周变化。

• Q开关Nd:YAG激光(1064nm)穿透至真皮深层,选择性破坏黑色素颗粒,治疗间隔需严格控制在6周以上

• 化学焕肤联合氨甲环酸导入,通过可控的角质剥脱加速色素代谢,术后需严格防晒3个月

• 新型纳米微针技术可将美白成分精准递送至基底层,避免传统涂抹式产品的透皮率不足问题

• 脉冲染料激光(585-595nm)靶向封闭异常扩张的毛细血管,3次治疗可使78%患者获得显著改善

• 微滴注射技术将0.8%氨甲环酸与透明质酸复合制剂注入真皮层,既能抑制血管内皮生长因子,又可增加皮肤厚度

• 冷喷射频通过-10℃低温收缩血管,同步刺激胶原新生,特别适合伴有红血丝扩张的敏感肌患者

• 双相玻尿酸填充技术采用大小分子复合注射,大分子支撑泪沟凹陷,小分子改善表皮质地

• 黄金微针射频产生55-65℃的热凝固点,刺激Ⅰ型胶原蛋白再生率达300%,疗程后眼周皮肤厚度增加0.3mm

• 内路眼袋成形术通过2mm结膜切口重置眶隔脂肪,术后恢复期从传统7天缩短至48小时

晨间护理组合拳:

① 4℃金属按摩棒滚动消水肿(血管型)

② 含咖啡因与维生素K的凝胶状眼霜点压吸收

③ SPF50+物理防晒霜轻拍成膜(色素型需每日补涂3次)

夜间修复三部曲:

① 40℃蒸汽眼罩热敷10分钟促进循环(血管型)

② 视黄醇衍生物与神经酰胺复合眼膜冷敷15分钟

③ 指腹沿颧弓韧带走向进行淋巴引流按摩

特殊人群防护指南:

• 孕妇避免使用含维A酸产品,可改用冷压橄榄油配合穴位按压

• 儿童持续黑眼圈需排查过敏性鼻炎,睡眠监测仪数据显示这类患儿深度睡眠减少23%

当眼周阴影持续加重伴晨起眼睑水肿,或单侧突然出现深褐色斑块时,这可能是甲状腺功能异常或肾上腺皮质功能减退的皮肤信号。此时需进行血清皮质醇节律检测和眶周超声检查,排除系统性疾病的可能。

从基因编辑技术调控TYR基因表达,到人工智能辅助的个性化治疗方案制定,现代医学正在重新定义眼周年轻化。当我们手握这份科学指南,便拥有了破解眼部密码的密钥——不仅为重现明眸,更为读懂身体发出的健康密语。