关于花木兰的历史归属问题,学界与民间始终存在争议。这位代父从军的传奇女性,其真实存在的朝代、籍贯甚至姓氏均缺乏确凿的文献记载。本文基于现存史料与学术研究,从多重维度解析这一历史悬案,为读者呈现全面考辨。

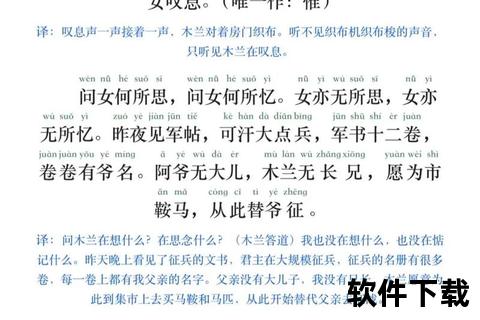

花木兰的故事最早见于南北朝民歌《木兰辞》,但诗中仅称"木兰"而无姓氏,也未明确记载具体朝代。这一艺术形象在唐代被纳入乐府诗集后开始广泛流传,至明代徐渭的戏剧《雌木兰替父从军》首次赋予其"花"姓及完整家庭背景。值得注意的是,宋代《太平寰宇记》等地理志书虽提及木兰祠庙,但均未提供具体生卒年代。这种文学创作与历史记载的模糊性,成为后世争议的根源。

该诗"可汗大点兵"的军事制度与北魏鲜卑政权高度契合:

公元429年北魏太武帝拓跋焘发动的"破柔然之战"与诗中情节高度吻合:

部分学者依据《隋唐演义》等后世小说提出隋唐说,但存在明显漏洞:

关于木兰故里的五种主要说法(河南虞城、湖北黄陂、陕西延安等),考古证据显示:

从北朝民歌到唐代乐府,再到明清戏曲,木兰形象经历三次重大演变:

1. 北朝原型:无姓氏的平民女性战士

2. 唐代定型:忠孝两全的道德符号

3. 明清重构:"花"姓家族的完整叙事

这种演变反映不同时代的价值取向,如明代强调"忠君"与清代突出"贞烈

北魏说与隋唐说的争论,本质是中华文化多元一体进程的折射:

近年考古发现北魏墓葬中的女性骑马俑(如大同沙岭墓壁画),为理解当时的性别观念提供实物证据

1. 历史与文学的边界:应区分艺术形象与历史真实,如迪士尼动画中的"个人主义"木兰明显异于传统文本

2. 文化传承的规律:民间传说往往融合多时代元素,虞城木兰祠的历代修缮碑文即体现这种叠加

3. 学术争议的价值:关于木兰年代的持续讨论,推动了对北朝军事制度、民族融合等重大课题的研究

对于普通读者,建议采取"三层认知法":

1. 文学层:欣赏故事的艺术价值与文化内涵

2. 历史层:了解基本史实与学术前沿

3. 现实层:思考传说对当代性别观念、家国认同的启示