新生儿出生后,不少家长会发现原本一天多次排便的宝宝突然出现连续多日不排便的现象。这种看似异常的表现,实则是婴幼儿消化系统发育的里程碑——医学界称之为“攒肚”。本文将从科学角度解析这一生理现象,并提供实用护理指南。

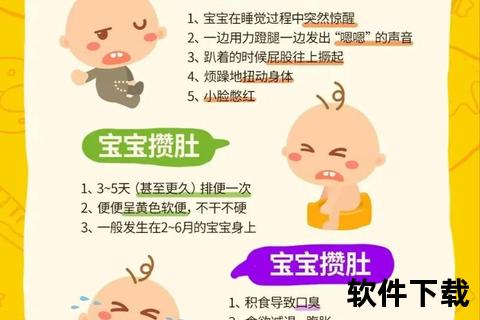

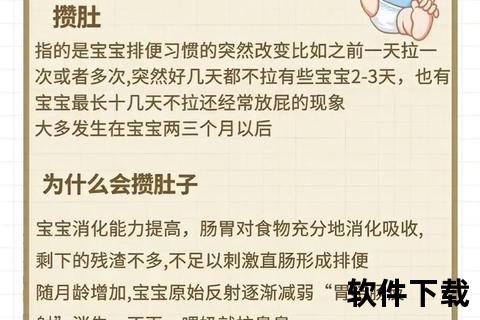

攒肚是母乳喂养婴儿常见的生理现象,源于新生儿消化能力的提升。当母乳中的营养成分被充分吸收后,肠道内残留的固体废物不足以刺激直肠产生排便反射,导致排便间隔延长。其核心特征包括:

1. 排便间隔延长但无痛苦:婴儿可能3-5天甚至10天不排便,但排便时表情轻松,大便呈金黄色软膏状。

2. 生长发育正常:体重稳定增长,精神状态良好,无腹胀、拒食等异常。

3. 月龄相关性强:多发生于出生后1-2个月,少数可持续至4-6月龄。

案例参考:一名3月龄母乳宝宝连续5天未排便,家长观察到其腹部柔软、吃奶量未减,最终排出糊状软便,符合典型攒肚表现。

个体差异提示:早产儿、混合喂养婴儿可能经历更短或更长的攒肚期,需结合喂养方式综合判断。

| 特征 | 攒肚 | 便秘 |

|-|-|-|

| 大便性状 | 软便、无硬结 | 干硬颗粒状,可能带血丝 |

| 排便表现 | 无哭闹,轻松完成 | 用力哭闹、弓背 |

| 腹部触感 | 柔软无胀气 | 硬块感,可能伴随肠鸣音 |

行动建议:若婴儿出现发热、血便、体重下降或持续拒食,需立即就医。

1. 紧急情况:呕吐伴胆汁、腹部膨隆伴压痛、血便。

2. 慢性症状:持续超过15天未排便,即使大便性状正常。

3. 发育异常:体重增长停滞或下降,需排除吸收不良综合征。

攒肚是婴儿消化系统成熟的自然标志,家长需保持科学认知,避免过度干预。通过腹部按摩、喂养优化等温和方式,可帮助宝宝平稳度过这一阶段。牢记“三观察原则”——观察精神状态、大便性状、生长曲线,方能从容应对育儿路上的小插曲。