当上腹部隐痛伴随反酸烧心时,很多人会自行服用药物缓解不适。但胃痛背后的成因复杂,错误用药可能掩盖真实病情甚至加重损伤。本文从临床医学角度解析两种常用药物——奥美拉唑与阿莫西林的核心差异与正确使用场景。

1. 症状分型

胃痛通常表现为上腹部钝痛、灼烧感或绞痛,可能伴随餐后饱胀、嗳气、恶心呕吐。需警惕的是,约23%的"胃痛"实为胆囊炎、炎等急腹症。若疼痛向背部放射或出现柏油样便,需立即就医。

2. 致病机制

临床数据显示,我国约58%的慢性胃炎与幽门螺杆菌感染相关,而药物性胃损伤占比达18%(如长期服用阿司匹林)。胃黏膜损伤后,胃酸直接刺激神经末梢引发疼痛,这种"酸攻击"机制是奥美拉唑的主要作用靶点。

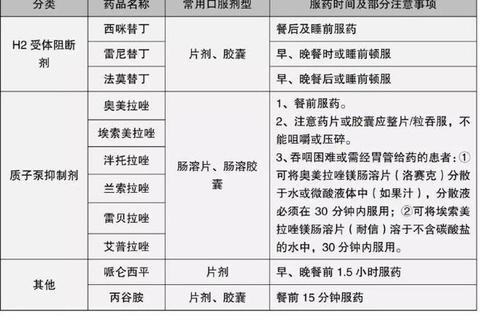

| 维度 | 奥美拉唑 | 阿莫西林 |

|--|--|--|

| 药物类别 | 质子泵抑制剂(PPI) | β-内酰胺类抗生素 |

| 核心功能 | 抑制胃酸分泌(降低胃内PH值) | 杀灭革兰氏阳性/阴性菌 |

| 起效时间 | 1-2小时达峰,持续24小时抑酸 | 0.5-1小时达峰,半衰期61分钟 |

| 代谢途径 | 肝酶CYP2C19代谢(个体差异显著) | 肾脏排泄(肾损者需调整剂量) |

| 适用场景 | 胃酸相关疾病 | 细菌感染相关疾病 |

场景1:餐后烧灼痛伴反酸

选择奥美拉唑(20mg/日)联合铝碳酸镁。此时胃黏膜防御屏障受损,需通过抑制H+/K+-ATP酶减少胃酸分泌,同时形成物理保护层。研究显示,持续用药4周可使85%的糜烂性胃炎患者黏膜愈合。

场景2:幽门螺杆菌阳性感染

采用含阿莫西林的四联疗法:奥美拉唑+枸橼酸铋钾+阿莫西林+克拉霉素,疗程14天。阿莫西林通过抑制细菌细胞壁合成,与PPI协同作用可将根除率提升至92%。需注意,青霉素过敏者禁用该方案。

场景3:突发绞痛伴呕吐

禁用两类药物!此类症状可能提示急性炎或肠梗阻。此时使用奥美拉唑会掩盖病情进展,阿莫西林对非细菌性炎症无效。建议立即禁食并就诊。

1. 孕妇群体

奥美拉唑属妊娠B级药物,但孕晚期使用可能影响胎儿钙吸收。阿莫西林虽属B类,但可能诱发耐药菌株,需严格评估感染指征。

2. 老年患者

65岁以上人群使用奥美拉唑超过8周,骨折风险增加26%。建议短期(≤4周)低剂量(10mg/日)使用,并监测骨密度。

3. 抗生素耐药者

我国克拉霉素耐药率已达38%,若治疗失败,可改用含呋喃唑酮的方案。此时阿莫西林需调整至1g/次,每日3次强化杀菌。

1. 时间协同

奥美拉唑需餐前30分钟服用以保证吸收,阿莫西林与铋剂应间隔2小时,避免形成螯合物降低药效。

2. 不良反应管理

长期使用PPI可能引起维生素B12缺乏(发生率12%),建议每3个月检测血清水平。阿莫西林导致的伪膜性肠炎发生率约0.3%,出现水样便需立即停药。

3. 相互作用预警

奥美拉唑会使氯吡格雷抗血小板作用降低45%,心血管疾病患者建议改用雷贝拉唑。阿莫西林与避孕药同服时,避孕失败风险增加17%。

当胃痛持续超过72小时或伴随呕血黑便,提示可能存在消化道出血或肿瘤性病变,此时任何家庭用药都是危险行为。建议建立"症状日记",记录疼痛发作时间、诱因、缓解方式,这能为医生诊断提供关键线索。对于反复发作的胃病患者,每年1次胃镜监测比盲目用药更有价值。