高尿酸血症已成为继“三高”之后的“第四高”,全球发病率逐年攀升,且呈现年轻化趋势。尿酸长期超标不仅可能诱发痛风性关节炎(关节红肿剧痛),还会增加肾脏损伤、心血管疾病风险。尽管药物治疗是核心手段,但许多患者因担忧药物副作用或追求“天然疗法”,转而寻求保健品辅助控酸。保健品市场鱼龙混杂,如何科学选择?本文结合最新研究证据与临床实践,为读者提供实用解析与行动建议。

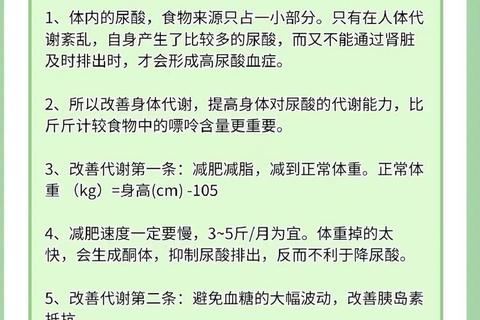

尿酸是嘌呤代谢的终产物,80%由人体细胞代谢产生,20%来自饮食。当尿酸生成过多或排泄受阻(如肾功能异常),血液中尿酸浓度超过饱和度(男性>7.0 mg/dL,女性>6.0 mg/dL),便会形成尿酸盐结晶沉积于关节、肾脏等组织,引发痛风、肾结石等并发症。

典型症状:

保健品并非药品,其作用在于辅助调节代谢或缓解症状。以下是常见成分的解析:

研究显示,每日补充500 mg维生素C可降低血尿酸水平,可能通过抑制尿酸合成并促进排泄实现。但长期过量(>2000 mg/天)可能增加肾结石风险。

含有黄酮类物质(如木犀草素),可抑制黄嘌呤氧化酶活性,减少尿酸生成。但单独使用效果有限,需结合饮食控制。

日本研究较多的成分,源自鱼类肌肉,可能通过抗氧化和促进尿酸排泄发挥作用。部分用户反馈服用后尿酸下降,但需更多临床数据支持。

一种天然抗氧化剂,抑制尿酸合成酶活性,并减少炎症因子释放。每日500 mg可辅助降尿酸,尤其适用于尿酸轻度偏高者。

含高嘌呤成分(如鹿角胶),可能加重尿酸负担,且缺乏临床证据支持其疗效。

虽可缓解疼痛,但无降尿酸作用,急性发作时仍需依赖秋水仙碱等药物。

烟酸(B3)可能增加尿酸生成并抑制排泄,痛风患者应避免。

部分保健品为追求短期效果,非法添加糖皮质激素或非甾体抗炎药,长期服用可能导致胃出血、骨质疏松等严重副作用。

优先选择标明成分剂量、通过第三方检测(如GMP认证)的产品。例如:

保健品在控酸过程中可扮演“配角”,但无法替代药物与生活方式调整。患者应避免盲目跟风,优先通过饮食、运动、体重管理实现尿酸达标。若选择保健品,务必遵循“成分明确、剂量适宜、个体适配”原则,并在医生指导下定期监测血尿酸与肾功能。健康的生活方式,才是抵御疾病的终极防线。

> 小贴士:突发痛风时,可抬高患肢、局部冰敷,并尽快服用医生处方的抗炎药(如秋水仙碱)。避免自行加大保健品剂量,以免延误治疗。