胎盘胶囊作为近年来备受关注的保健品,在产后恢复、免疫调节、抗衰老等领域被赋予诸多期待。其生物活性的科学依据、临床应用的有效性及潜在风险仍存在广泛争议。本文基于最新研究进展,从科学角度解析胎盘胶囊的作用机制,并为公众提供实用建议。

胎盘作为胎儿发育的临时器官,含有蛋白质、氨基酸、激素(如雌激素、孕激素)、免疫球蛋白、生长因子(如表皮生长因子EGF)及多种微量元素。这些成分被认为是胎盘胶囊功效的主要来源:

1. 激素与免疫调节:胎盘中的激素可能通过补充外源性雌激素或孕激素,调节女性内分泌平衡;免疫球蛋白(如IgG)则被认为能增强免疫力。

2. 生长因子与组织修复:EGF等生长因子理论上可促进细胞增殖与伤口愈合,但高温加工可能导致其活性丧失。

3. 抗氧化与抗衰老:胎盘中的多肽和抗氧化成分(如超氧化物歧化酶SOD)可能通过清除自由基延缓衰老。

争议点:

胎盘胶囊被宣传为“促进子宫收缩、减少出血、加速体力恢复”的天然补品。部分消费者反馈其有助于改善产后疲劳和情绪波动,但科学研究并未证实这些效果:

尽管胎盘胶囊含有免疫因子,但其浓度远低于治疗剂量。美国疾控中心(CDC)曾报告一例因服用胎盘胶囊导致新生儿B族链球菌感染的案例。抗衰老效果多基于体外实验,缺乏人体长期安全性数据。

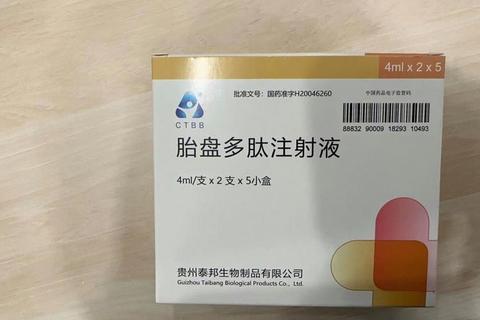

中国胎盘胶囊市场规模在2023年达到约X亿元,主要消费群体为女性(占比80%以上),产品类型包括干粉胶囊、液体制剂等。行业面临多重问题:

1. 技术壁垒:超临界流体萃取等先进工艺尚未普及,多数企业仍采用传统加工方法,可能导致活性成分流失。

2. 法规缺失:2015年起,《中国药典》已删除紫河车(胎盘中药名),但保健品领域仍缺乏统一标准。

3. 市场乱象:部分企业夸大宣传,将胎盘胶囊标榜为“万能补品”,忽视风险提示。

1. 理性看待功效:

2. 选择正规产品:

3. 特殊人群注意事项:

4. 替代方案:

1. 活性成分的精准提取:探索低温冻干、纳米包裹等技术,保留生物活性。

2. 临床应用验证:开展多中心随机对照试验,明确适应症与风险。

3. 政策规范完善:建立胎盘来源追溯系统,加强市场监管。

胎盘胶囊的争议本质上是传统经验与现代科学的碰撞。公众需以科学证据为决策依据,在“天然”与“安全”之间找到平衡点。

关键词:胎盘胶囊、生物活性、临床应用、产后恢复、安全风险