乙肝疫苗是预防乙型肝炎病毒感染最有效的医学手段之一。对于新生儿而言,及时完成三剂次接种是建立免疫屏障的关键。但在实际生活中,因宝宝健康状态、家庭安排等原因,第二针延迟接种的情况并不少见。如何在保障安全的前提下把握最佳接种时机?本文将结合医学指南与临床实践,为家长提供系统性的解答。

一、乙肝疫苗第二针的接种时机:科学解析

1. 标准接种程序

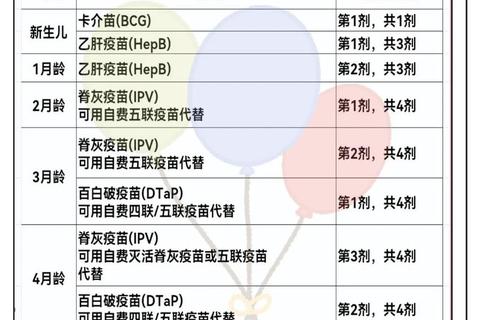

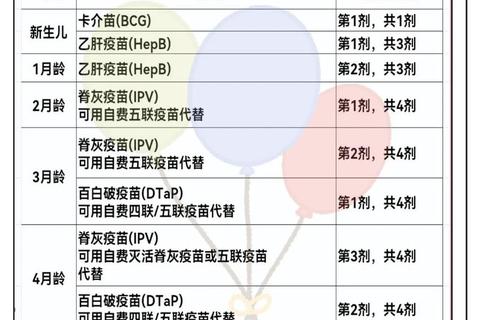

根据国家免疫规划,新生儿乙肝疫苗需按照“0-1-6月”方案完成三剂次接种:

第一剂:出生后24小时内接种(特殊情况可延至12小时内);

第二剂:1月龄(与第一剂间隔≥28天);

第三剂:6月龄(与第二剂间隔≥5个月)。

这一程序通过多次刺激免疫系统,促使抗体水平稳步提升。

2. 第二针的最晚接种时间

若因宝宝发热、黄疸或其他健康问题需推迟接种,需注意以下原则:

最佳窗口期:尽量在出生后1~2个月内完成;

延迟上限:最长不超过60天(即第一针后2个月内),否则可能影响抗体生成效率;

补救措施:若超期未接种,仍建议在1周岁内补种,但需重新计算第三针时间。

特殊群体需注意:

早产儿或低体重儿(出生体重<2000克):需在体重达标且生命体征稳定后接种,首针不计入常规程序,后续需补足4针;

母亲为乙肝携带者:新生儿需在出生后12小时内接种首针,并联合乙肝免疫球蛋白(HBIG)注射,第二针不得延迟。

二、延迟接种的影响与风险控制

1. 抗体生成不足的风险

研究显示,按时完成三针接种的抗体阳性率达91.7%,而延迟接种可能导致抗体滴度不足,无法有效抵御病毒。例如:

第二针延迟超过60天:可能需重新评估免疫效果,甚至补种全程疫苗;

频繁短期延迟:累积效应可能削弱整体保护力。

2. 如何降低风险

优先补种:若因疾病推迟,待宝宝康复后第一时间接种;

调整后续程序:第三针需与第二针间隔≥5个月,且全程接种需在1岁内完成;

抗体检测:完成接种后1~2个月,通过乙肝五项定量检测确认抗体水平(抗-HBs≥10mIU/ml为有效)。

三、接种前后的关键注意事项

1. 接种前的准备

健康评估:确认宝宝无发热(体温<37.3℃)、严重湿疹或急性疾病;

避免药物干扰:接种前一周内避免使用免疫抑制剂或激素类药物;

携带证件:准备好《预防接种证》、出生证明及母婴健康手册。

2. 接种后的护理要点

局部护理:注射部位保持干燥24小时,避免摩擦或沾水;若出现红肿,可用冷敷或土豆片外敷缓解;

观察反应:留观30分钟,警惕罕见过敏反应(如呼吸困难、皮疹);轻微发热(<38.5℃)可通过多饮水、物理降温处理;

生活调整:接种后3天内避免剧烈运动,饮食以清淡易消化为主,忌辛辣及海鲜。

四、常见误区与权威答疑

1. 误区一:“晚几天打不影响效果”

事实:抗体生成依赖严格的时间间隔,频繁短期延迟可能累积为免疫漏洞。

2. 误区二:“母乳性黄疸不能接种”

事实:单纯黄疸或间接胆红素升高并非禁忌症,只要宝宝状态良好即可接种。

3. 误区三:“进口疫苗比国产更好”

事实:国产与进口乙肝疫苗均符合国际标准,保护效果无显著差异,家长可根据供应情况选择。

五、给家长的行动建议

1. 提前规划:将疫苗接种纳入育儿日程,预留1月龄、6月龄的关键时间节点;

2. 灵活应对异常情况:若遇突发健康问题,及时与社区医生沟通调整计划;

3. 记录与追踪:通过手机提醒功能或接种本记录每次接种时间,避免遗漏;

4. 主动检测抗体:尤其对母亲为乙肝携带者的宝宝,建议在1岁后定期复查抗体水平。

乙肝疫苗的全程接种是守护孩子健康的重要防线。作为家长,既要把握科学原则,也需结合实际情况灵活应对。若对接种时间或效果存在疑虑,建议通过正规医疗机构咨询,获取个性化指导方案。