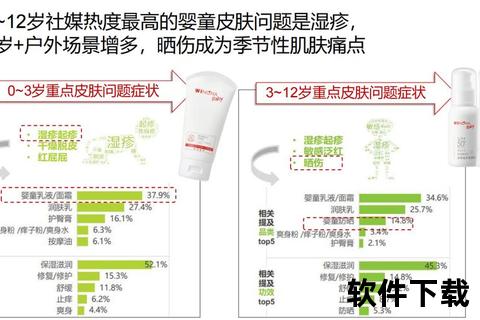

在快节奏的现代生活中,过敏性湿疹已成为困扰各年龄段人群的常见皮肤问题。数据显示,我国儿童湿疹患病率已从十年前的不足3%攀升至近年来的12%以上,而成人患者中约30%因反复发作影响生活质量。面对这一“皮肤顽敌”,如何科学选择药物、制定个性化护理方案,成为患者亟需掌握的关键技能。

症状特征与人群差异

过敏性湿疹主要表现为皮肤红斑、丘疹、渗出和剧烈瘙痒,慢性期常伴有干燥、脱屑和苔藓样变。不同人群症状差异显著:

病因与诱发机制

湿疹发病是“遗传-免疫-环境”多因素作用的结果:

1. 遗传屏障缺陷:约50%患者存在聚丝蛋白基因突变,导致皮肤锁水能力下降。

2. 免疫失衡:Th2型炎症主导,IL-4、IL-13等细胞因子驱动瘙痒和炎症。

3. 环境触发:尘螨、花粉、化学制剂等过敏原接触,以及过度清洁、精神压力均可诱发。

1. 外用药物的黄金选择

2. 系统性药物精准干预

3. 特殊人群用药警示

1. 皮肤屏障修复

2. 环境风险管控

3. 饮食与心理调节

4. 应急处理方案

出现以下情况需立即就诊:

1. 皮损泛发伴发热、脓疱(提示继发感染);

2. 眼周或生殖器部位严重水肿;

3. 常规治疗2周无效或症状持续加重;

4. 孕妇出现全身性红皮病样改变。

1. 微生态调节:补充含乳酸杆菌的益生菌,可降低婴幼儿湿疹发生率30%;

2. 早期干预:高风险新生儿(父母有过敏史)出生后每日全身保湿,可延迟或减轻湿疹发作;

3. 环境控制:室内湿度维持在40-60%,使用HEPA滤网空气净化器。

过敏性湿疹的防治是一场需要医患协同的持久战。通过阶梯化用药、精准护理和生活方式调整,多数患者可实现症状可控。记住,皮肤是健康的“晴雨表”,科学管理不仅能缓解不适,更是预防特应性进程(如哮喘、鼻炎)的关键防线。当自我管理遇阻时,及时寻求皮肤科医生帮助,让专业力量为您的皮肤健康保驾护航。

参考文献:本文内容综合整理自中华医学会皮肤性病学分会指南、Mayo Clinic用药建议及多中心临床研究数据,旨在提供循证医学指导,具体治疗方案请遵医嘱执行。