单位转换的准确性是健康管理中不可忽视的细节。当我们在家测量血压、记录婴儿身高或购买医疗器材时,常会遇到“寸”与“厘米”的混淆。这种单位差异看似微小,却可能影响健康数据的判断,甚至导致用药错误。本文将从科学角度解析传统市制与国际标准的转换逻辑,并提供实用场景下的应对建议。

一、为何“1寸=3.33厘米”?从历史到数学的解析

历史背景:市制单位在中国沿用千年,而国际通用的公制单位(厘米、米)于20世纪逐步普及。1959年国务院正式规定“1市寸=3.33厘米”,这一标准沿用至今,成为医疗、健康领域单位换算的基石。

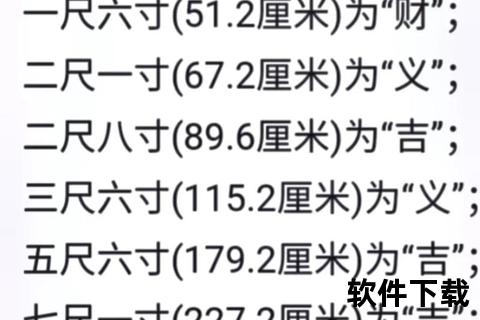

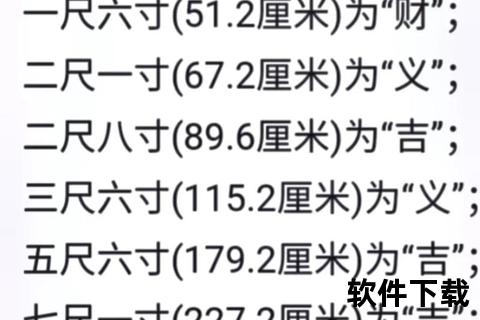

数学逻辑:1市尺=10市寸=33.33厘米,因此单次换算中,1寸≈3.33厘米。需注意,部分场景下“英寸”可能被误称为“寸”(1英寸=2.54厘米),需结合上下文判断单位类型。

常见误区:

粗略估算时,1寸常被简化为3厘米,但长期使用可能导致误差累积(例如身高测量相差1寸≈0.33厘米,连续记录3次误差接近1厘米)。

医疗器械(如血压袖带、矫形支具)标注的尺寸需严格按标准换算,否则可能影响使用效果。

二、健康场景中的单位转换:实用指南与风险预警

场景1:家庭健康监测

血压袖带选择:袖带气囊宽度需覆盖上臂围的80%。若产品标注“适合臂围8-12寸”,需换算为26.64-39.96厘米,再与实测值对比。

儿童身高记录:3岁以下婴幼儿建议使用厘米刻度,避免因“寸”的近似值导致生长曲线误判。

场景2:医疗检查与诊断

影像报告解读:超声“子宫肌瘤直径1.5寸”,需换算为5厘米。超过5厘米的肌瘤可能需手术干预,及时换算有助于判断病情紧急程度。

用药剂量计算:某些中药方剂仍以“寸”药材长度(如人参)。1寸药材≈3.33克(干燥品),需与医生确认具体规格。

场景3:特殊人群注意事项

孕妇腹围测量:传统习俗用“寸”估算胎儿大小,但产检以厘米为基准。若居家测量,建议统一使用厘米卷尺,避免沟通误差。

老年人关节护理:护膝、腰围等器材的尺寸标签若为市制单位,需用“寸×3.33”换算后与产品厘米参数对照。

三、突发情况处理:单位混淆时的应急方案

1. 用药剂量存疑:

若药品说明书标注“每次服用1寸膏体”,而涂抹工具为厘米刻度,可快速估算:1寸≈成人食指末节长度(约3.3厘米)。

立即联系药师确认,切勿自行估算。

2. 医疗器械误购:

发现尺寸单位不符时,用“3.33倍率”重新计算。例如网购支具标注“长度10寸”,实际需33.3厘米空间,可用软尺实地比对。

优先选择标注双单位的产品。

3. 紧急就医信号:

当单位混淆导致用药过量(如胰岛素笔刻度误读)、或延误治疗(如伤口长度超过3厘米却误判为1寸未缝合),需立即急诊。

四、预防策略:建立“双单位”思维习惯

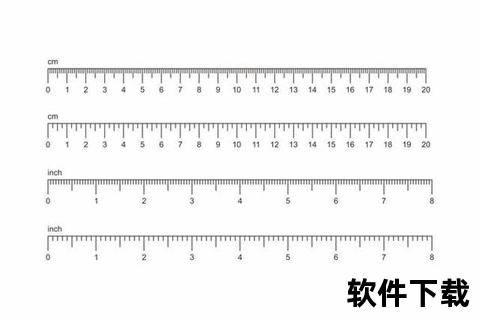

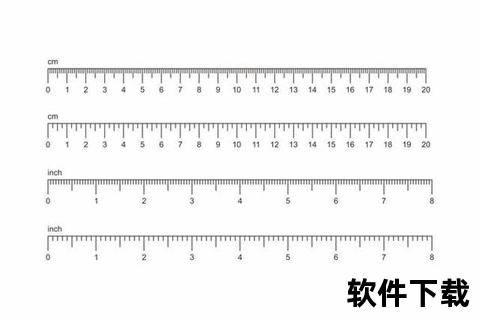

工具选择:购买双刻度尺(如厘米+市寸),或手机常备单位转换小程序(搜索关键词“市制换算”)。

健康档案标准化:家庭记录统一用厘米、毫克等国际单位,就医时主动说明“已换算”。

重点人群教育:向照顾婴幼儿、慢性病患者的家属强调:“市制单位需经3.33倍率转换,避免口述误差”。

健康管理的核心在于细节把控。掌握“1寸=3.33厘米”的转换逻辑,不仅是数字游戏,更是对生命数据的敬畏。从今天起,用一把双刻度尺、一份标准化记录表,筑起家庭健康的第一道防线。