产后月经不调是许多女性在分娩后常见的健康问题,表现为周期紊乱、经量异常或经期疼痛等。这既可能因激素波动、哺乳期生理变化引起,也可能与营养缺失、情绪压力相关。本文从科学角度解析病因,并提供药物调理与饮食改善的实用方案,帮助产后女性安全、有效地恢复健康。

一、产后月经不调的症状与常见原因

1. 症状表现

产后月经不调的具体表现因人而异,主要包括:

周期异常:月经提前或延迟超过7天,甚至数月不来;

经量异常:量少(不足20ml)或量多(超过80ml);

经血颜色异常:呈褐色、暗红或伴有血块;

伴随症状:腹痛、头晕、乏力、情绪波动等。

2. 常见病因

激素失衡:分娩后,泌乳素升高抑制雌激素分泌,哺乳期女性尤为明显。

子宫恢复不良:剖宫产或产后感染可能影响子宫收缩,导致恶露不净或内膜修复延迟。

营养与情绪因素:产后气血不足、缺铁性贫血,或长期焦虑、睡眠不足,均可能扰乱内分泌。

二、药物调理:科学用药与注意事项

1. 中药调理

中医认为,产后月经不调多与气血亏虚、肝郁气滞或肾气不足有关,可辨证选用以下药物:

补气血:

四物汤(当归、川芎、熟地黄、白芍):适用于气血不足导致的经量减少、色淡。

乌鸡白凤丸:补气养血,调节周期,尤其适合体虚乏力者。

疏肝解郁:

逍遥丸:缓解情绪压力引起的经前胀痛、周期紊乱。

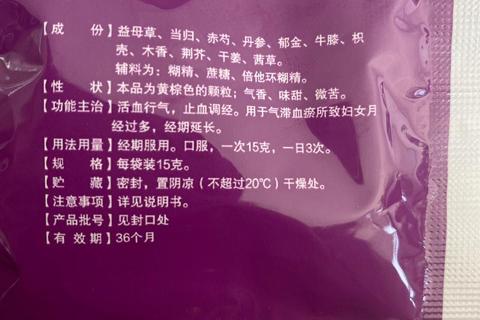

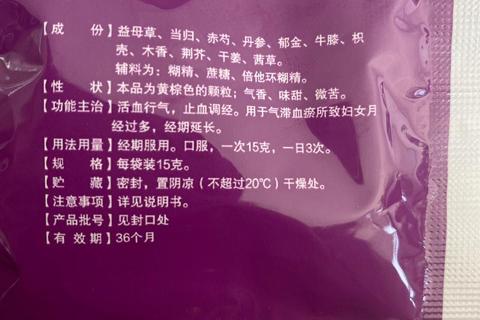

活血调经:

益母草颗粒:促进子宫收缩,改善恶露不净或经血瘀滞。

注意事项:中药需根据体质辨证使用,哺乳期女性应避免含活血成分的药物(如红花),以免影响乳汁。

2. 西药治疗

激素疗法:如黄体酮胶囊、戊酸雌二醇片,用于调节激素水平,但需在医生指导下使用,哺乳期慎用。

铁剂与维生素:针对缺铁性贫血,可补充硫酸亚铁或复合维生素B。

提示:若月经不调伴随剧烈腹痛、持续出血或发热,需及时就医,排除子宫内膜异位症、子宫肌瘤等器质性疾病。

三、饮食调理:营养修复与食谱推荐

1. 核心原则

补血益气:多摄入含铁、蛋白质的食物,如猪肝、菠菜、红枣。

温补驱寒:避免生冷食物,选择温性食材如羊肉、生姜。

调节内分泌:增加富含维生素E(坚果)、Omega-3(深海鱼)的食物。

2. 推荐食谱

益母草汁粥:鲜益母草汁煮粥,可活血调经,改善经血瘀块。

当归生姜羊肉汤:温补气血,适合经期畏寒、量少色暗者。

黑豆乌鸡汤:补肾养血,促进卵巢功能恢复。

龙眼红枣茶:龙眼肉、红枣煮水,缓解产后疲劳和贫血。

3. 禁忌食物

辛辣刺激:辣椒、酒精可能加重盆腔充血。

寒凉食物:冷饮、西瓜易导致宫寒,影响经血排出。

四、生活方式与预防建议

1. 规律作息:保证7-8小时睡眠,避免熬夜,促进激素平衡。

2. 适度运动:产后6周可进行瑜伽、散步,增强代谢与子宫收缩。

3. 情绪管理:通过冥想、社交缓解压力,必要时寻求心理咨询。

4. 哺乳期注意事项:母乳喂养可能延迟月经复潮,属正常现象,无需过度干预。

五、何时需要就医?

若出现以下情况,需及时就诊:

非哺乳期女性产后3个月仍未来月经;

经期持续超过10天,或单次出血量超过正常月经量;

伴随严重腹痛、发热或异常分泌物。

产后月经不调是身体恢复过程的常见挑战,通过科学用药、合理饮食及生活方式调整,多数女性可在3-6个月内恢复规律周期。关键在于结合自身情况选择调理方案,必要时寻求专业医疗支持。记住,耐心与科学的自我管理是健康恢复的基石。