避孕药作为现代女性常用的避孕手段,其作用机制和副作用一直是公众关注的焦点。许多女性在用药后发现月经周期出现异常,例如提前来潮、出血量变化,甚至伴随头晕恶心等不适。这些现象背后的原理是什么?是否需要干预?本文将结合医学研究和临床案例,深度解析激素对月经周期的影响机制,并提供实用应对建议。

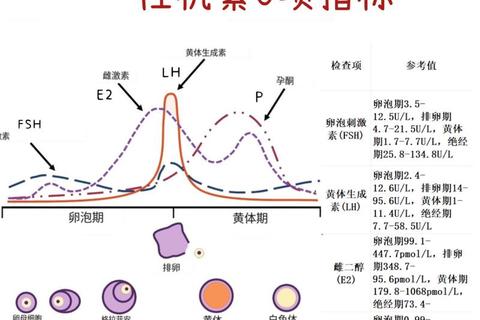

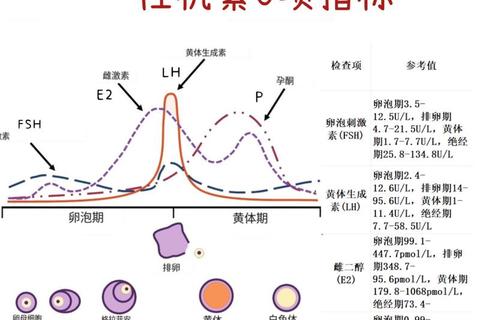

月经周期的本质是子宫内膜在雌激素和孕激素调控下的周期性增生与脱落。正常周期中,卵泡期雌激素促进内膜增厚,排卵后孕激素使内膜进入分泌期。若未受孕,激素水平骤降导致内膜脱落形成月经。

避孕药中的合成激素(如左炔诺孕酮、炔雌醇)通过三种方式干扰这一过程:

1. 抑制排卵:高浓度孕激素抑制下丘脑-垂体轴,阻止卵泡成熟;

2. 改变宫颈黏液:使黏液变稠阻碍穿透;

3. 影响内膜环境:抑制内膜增生,使其不适合受精卵着床。

• 紧急避孕药:单次剂量相当于常规药8天的激素量,强行推迟排卵后可能引发撤退性出血,被误认为月经提前。数据显示,约17%使用者会出现不规则出血。

• 短效避孕药:漏服或未按周期服用时,体内激素骤变导致突破性出血。

• 长效避孕药:每月注射的孕激素可能抑制内膜修复,导致点滴出血。

约30%女性对激素波动更敏感,即使规范用药也可能出现周期紊乱。例如:

• 用药时处于卵泡期:内膜未充分增厚,易发生提前脱落;

• 黄体功能不足者:自身孕激素分泌不足,外源激素加剧失衡。

若月经提前伴随腹痛、经血异味或持续超过3个月,需警惕子宫肌瘤、多囊卵巢综合征等疾病与药物副作用叠加。

• 症状:经期提前3-5天,出血量减少1/3,无腹痛;

• 对策:观察1-2个周期,建议记录出血日记,使用棉条替代卫生巾减少刺激。

• 症状:提前7-10天,出血持续10日以上,轻微头晕;

• 处理:

• 症状:经血呈鲜红色伴血块,提前超过15天,血红蛋白<110g/L;

• 紧急措施:

1. 青少年女性(初潮后3年内):下丘脑-垂体轴未稳定,用药可能导致长期周期紊乱,优先选择屏障避孕。

2. 围绝经期女性:卵巢功能衰退者易发生突破性出血,可改用含雌孕激素的复方制剂。

3. 哺乳期女性:纯孕激素避孕药可能减少乳汁量,建议产后6周再启用。

1. 紧急避孕后调理

• 服用毓婷后每日补充维生素B6 50mg,连续10天,可降低恶心发生率达40%;

• 出血停止后口服乌鸡白凤丸(每日2次,每次6g)促进内膜修复。

2. 短效药周期重建

以优思明为例:

3. 生活方式干预

• 经前一周每日快走30分钟,可提升黄体功能;

• 增加亚麻籽、豆浆等植物雌激素摄入,平衡激素代谢。

月经提前作为避孕药常见反应,多数情况下可通过规范用药和自我监测改善。建议女性建立“避孕健康档案”,记录用药时间、出血模式及伴随症状。当异常出血持续3个月或单次经量超过80ml时(约浸透16片标准卫生巾),务必就医进行激素六项和盆腔超声检查。科学认知与主动管理,才是驾驭激素平衡的关键。