月经是女性健康的“晴雨表”,当周期紊乱、经量异常或伴随严重不适时,往往提示着内分泌系统的失衡。数据显示,全球约30%的育龄女性存在不同程度的月经失调,其中60%以上与内分泌紊乱密切相关。现代医学发现,下丘脑-垂体-卵巢轴(HPOA)的调节异常是核心发病机制,而中医则从“肾-天癸-冲任-胞宫”理论体系出发,形成了独特的周期疗法。

典型症状包括周期缩短(<21天)或延长(>35天)、经量骤增或锐减、非经期出血等。若出现以下特征需警惕内分泌问题:

现代医学将病因归为三类:HPOA轴功能异常(如多囊卵巢综合征)、靶器官反应异常(如子宫内膜异位症)、全身性疾病影响(如甲亢)。中医则强调“肾主生殖、肝司疏泄、脾统气血”的整体观,临床常见五大证型:

| 证型 | 核心病机 | 典型表现 | 舌脉特征 |

|--|-||--|

| 肾虚型 | 天癸不充,冲任失养 | 腰膝酸软,经少色淡 | 舌淡苔白,脉沉细 |

| 肝郁气滞型 | 气机阻滞,血行不畅 | 经前乳胀,经血暗紫有块 | 舌边红,脉弦 |

| 脾虚湿阻型 | 运化失司,痰湿内生 | 经期延长,白带粘稠 | 舌胖齿痕,脉濡缓 |

| 血热妄行型 | 热扰冲任,迫血妄行 | 经量暴增,血色鲜红 | 舌红苔黄,脉数 |

| 寒凝血瘀型 | 寒客胞宫,血行迟滞 | 经期绞痛,得热痛减 | 舌暗瘀斑,脉紧涩 |

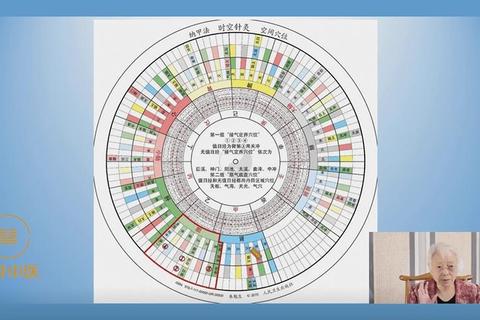

月经结束后的7-10天着重填补“肾-天癸”物质基础。推荐药膳:当归10g、熟地15g、乌鸡半只炖汤,每周2次。此时针灸选取三阴交、太溪等穴位,促进卵泡发育。

在基础体温上升前3天,采用“补肾+活血”法。经典方剂定经汤(菟丝子、熟地、柴胡等)可调节LH峰值。配合耳穴压豆(内分泌、卵巢反射区)增强促排效果。

此阶段重点在于“疏肝理气,引血归经”。玫瑰花6g、佛手9g代茶饮可缓解经前烦躁。对于经前痤疮加重者,可用丹栀逍遥散加减。

遵循“血以通为用”原则,寒凝血瘀型用少腹逐瘀汤,血热型用清经散。经期前三天艾灸关元穴(每日15分钟)可有效缓解痛经。

1. 青春期女性

着重补肾调冲任,避免过早使用活血破血药。推荐食疗:枸杞15g、桑葚10g、粳米50g煮粥,经后连服7天。

2. 备孕群体

排卵监测结合基础体温测量,在排卵期前3天开始服用滋肾育胎丸。子宫内膜薄者,经后期可用紫河车粉(每日3g冲服)。

3. 围绝经期女性

采用“滋肾清肝”法,知柏地黄丸合甘麦大枣汤可改善潮热盗汗。针灸取穴以肾俞、肝俞、太冲为主。

1. 饮食调控

建立“四色饮食法”:红色食物(红枣、山楂)养血,黑色食物(黑豆、黑芝麻)补肾,绿色食物(芹菜、菠菜)疏肝,白色食物(山药、茯苓)健脾。

2. 运动处方

推荐“经后期瑜伽+排卵期快走+经前期八段锦”的组合模式。研究显示,每周3次30分钟的中等强度运动可使月经规律率提高42%。

3. 情绪干预

运用“呼吸-冥想-音乐”三联疗法:晨起478呼吸法(吸气4秒、屏气7秒、呼气8秒),睡前聆听α脑波音乐,每周2次芳香按摩(玫瑰+乳香精油)。

当出现以下情况时需立即就医:持续闭经超过3个月、单次经期出血>7天、血红蛋白<90g/L的贫血症状。值得注意的是,中西医结合治疗往往能取得更佳效果——例如多囊卵巢综合征患者在服用二甲双胍同时配合针灸,排卵率可提升至78%。

通过建立“周期调理-体质改善-习惯重塑”的三维干预体系,约85%的功能性月经失调可在3-6个月经周期内得到显著改善。正如《黄帝内经》所言:“谨守病机,各司其属”,把握生命节律的钥匙,方能重启内分泌的和谐韵律。