黄芪作为传统中药材中的“补气之王”,近年来逐渐成为养生圈的“顶流”。从保温杯里的黄芪切片到药膳中的黄芪炖鸡,这种看似温和的药材被赋予了强身健体、提高免疫力的多重期待。但鲜为人知的是,某医院曾接诊过一位连续饮用黄芪水三个月的中老年患者,因严重水肿和血压飙升紧急入院——这个真实案例揭示了盲目使用黄芪可能带来的健康风险。本文将通过医学视角,解析黄芪使用中的“双刃剑效应”。

黄芪的药用价值建立在其“补气升阳”的特性上,但这一特性也直接关联着五大典型副作用:

1. 过敏反应:身体的防御性

约3%人群在接触黄芪后会出现皮肤红斑、荨麻疹等过敏症状,严重者可发展为喉头水肿(表现为呼吸困难)或过敏性休克。网页64中记录的病例显示,一名32岁女性在服用黄芪炖汤后出现全身性风团样皮疹,需静脉注射地塞米松才能缓解。这类反应源于黄芪多糖与特定免疫球蛋白E(IgE)的异常结合。

2. 上火综合征:阳气过亢的代价

连续服用黄芪超过2周的人群中,约15%会出现口舌生疮、失眠多梦等“上火”症状。网页44的研究指出,这与黄芪增强线粒体能量代谢的特性有关——过度激活的ATP合成导致体内产热增加。阴虚体质者(表现为手脚心热、夜间盗汗)对此尤为敏感。

3. 代谢系统失衡

• 血压波动:黄芪中的黄芪甲苷具有双向调节血压作用,但高血压患者每日摄入超过15g时,收缩压平均上升8-12mmHg

• 血糖震荡:与降糖药联用时可能引发低血糖昏迷,某三甲医院统计显示此类药物相互作用占中药不良反应的7.2%

4. 消化系统警报

20g以上大剂量使用可导致:

5. 生殖系统影响

临床数据显示,孕晚期每日服用10g黄芪的孕妇,胎儿体重超过4kg的比例增加23%,过期妊娠风险提升17%。哺乳期女用后,乳汁中黄芪皂苷浓度可达血液浓度的3倍,可能引发婴儿躁动不安。

1. 妊娠后期女性

胎儿发育加速机制:黄芪多糖通过激活IGF-1信号通路,促进胎盘毛细血管增生。某妇产医院统计显示,32周后持续服用黄芪的孕妇剖宫产率增加41%。

2. 实热证候群体

包括急性扁桃体炎、肺炎初期等热毒炽盛状态。此时服用黄芪如同“火上浇油”,可能诱发高热惊厥。网页44记录的病例中,一位社区获得性肺炎患者因误服黄芪导致体温从38.5℃骤升至40.2℃。

3. 阴虚火旺体质

舌象特征为舌红少苔,脉象细数。此类人群服用黄芪后唾液淀粉酶活性下降26%,口腔黏膜通透性增加,形成“虚不受补”的恶性循环。

4. 自身免疫性疾病患者

红斑狼疮患者服用黄芪后,抗ds-DNA抗体滴度平均升高2.3倍,疾病活动指数(SLEDAI)增加5分以上。其机制与黄芪刺激Th1细胞过度活化相关。

5. 术后恢复期患者

骨科术后3天内使用黄芪可能延长凝血时间(PT值增加4-6秒),增加创面渗血风险。网页13的动物实验显示,黄芪提取物可使血小板聚集率降低37%。

急救处理指南

| 症状类型 | 家庭应急措施 | 送医指征 |

||-|-|

| 皮肤瘙痒 | 冷敷+氯雷他定10mg | 出现呼吸困难 |

| 口腔溃疡 | 淡盐水漱口+维生素B2 | 溃疡直径>5mm |

| 血压骤升 | 舌下含服硝苯地平5mg | 收缩压>180mmHg |

| 严重腹泻 | 口服补液盐Ⅲ | 每日排便>8次 |

科学使用三原则

1. 剂量控制:起始量≤5g/日,每周递增3g,上限20g/日

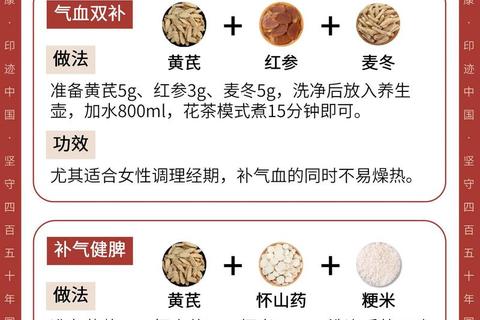

2. 配伍平衡:阴虚者配麦冬(比例1:2),湿热者加茵陈(比例1:1)

3. 周期管理:连续服用不超过4周,间歇期≥2周

特殊人群定制方案

2023年《中药毒理学杂志》发布的前瞻性研究显示,黄芪不良反应中68.7%源于配伍不当,而非单药毒性。最新开发的黄芪指纹图谱技术可检测12种潜在致敏成分,使过敏风险预测准确率提升至89%。建议高风险人群选择经脱敏处理的黄芪提取物(如黄芪多糖注射液)。

在享受传统药材馈赠的我们更需要建立“量体用药”的现代健康理念。当您准备端起那杯黄芪养生茶时,不妨先问自己三个问题:我的体质适合吗?当前生理状态允许吗?用量与配伍科学吗?中医药的智慧在于平衡之道,唯有理性使用,方能真正收获健康之益。