手是人体最精密的“工具”之一,其动作的复杂性与功能性不仅体现在生物学层面,更深深烙印在汉字文化中。以提手旁(扌)为代表的汉字,承载着人类对手部功能的理解与运用——从“握”的力量到“指”的精准,每一个字都暗含解剖学规律与文化智慧。掌握这些文字背后的逻辑,不仅能加深对手部健康的认知,更能帮助普通人在日常生活中预防损伤、及时识别疾病信号。

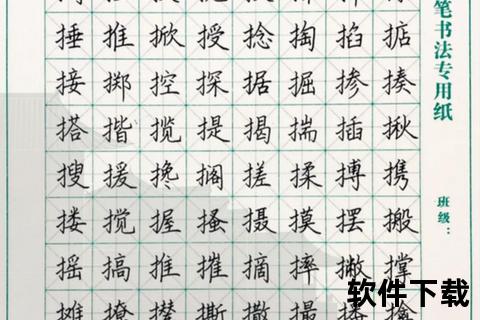

提手旁在甲骨文中呈现为侧面手掌的象形(又),随着文字演变简化为“扌”,成为手部动作的核心标识。这类汉字通常由“扌+功能部件”构成,例如:

值得注意的是,部分汉字虽无提手旁,仍通过其他部件表达手部动作。例如“举”(与+手)通过双手托举形态表达负重,“奉”(丰+手)以双手捧物传递恭敬之意。这种文字构造与手部21个自由度的解剖特性高度契合——拇指腕掌关节的3自由度使其能完成对掌动作,而四指各关节的协同则实现抓握、捏取等复杂功能。

当手部出现特定功能障碍时,往往对应着提手旁汉字所动作的受限:

表现为拧瓶盖困难、持物易滑落。可能提示腕管综合征(夜间麻木加重)或糖尿病周围神经病变(手套样麻木)。65岁以上老人若伴有拇指根部疼痛,需警惕桡神经压迫。

扣纽扣困难、写字颤抖可能是帕金森病早期信号,儿童出现持笔姿势异常需排查书写痉挛或发育性协调障碍。

掌指关节压痛伴晨僵超过1小时提示类风湿关节炎;小鱼际区域按压痛可能与尺神经炎相关。孕妇出现手指肿胀伴按压凹陷,需监测妊娠高血压风险。

前臂旋前时疼痛(如拧毛巾)常见于网球肘,而梳头困难多由肩周炎引起。这类疼痛模式与中医手诊中的“经筋理论”相呼应,特定动作障碍对应经络阻塞区域。

普通人可通过三个动作初步判断手部健康状态:

1. 对指测试:拇指依次触碰其他指尖,完成20次应少于15秒,延缓可能预示运动神经元病变;

2. 爪形手检测:五指尽力张开后快速握拳,观察小指、无名指是否最后闭合,异常提示尺神经损伤;

3. 掌弓完整性:掌心放置乒乓球,正常掌弓应能稳定承托,若球体滚动困难可能存在掌腱膜挛缩。

突发性手部损伤需分级处理:

将文字解析转化为康复训练,可设计特色锻炼方案:

用橡皮筋束住五指,模拟提水桶动作进行抗阻伸展(每组15次),增强指浅屈肌力量;

双手掌心快速摩擦至发热后按摩耳廓,通过刺激迷走神经改善末梢循环。

在桌面上模拟古琴演奏指法,锻炼指间关节分离运动能力,预防骨关节炎;

使用阻力递增的弹簧握力器,模仿拧干动作恢复腕关节旋前/旋后功能。

特殊人群需定制方案:

汉字与人体从来不是孤立的文化符号,提手旁文字系统既是对手部生物力学的朴素认知,也暗含疾病预防的古老智慧。当我们在书写“按”字时,实际上正在调动桡侧腕屈肌;当儿童学习“拍”字发音时,其手掌触觉反馈同步刺激语言中枢发育。这种文字与身体的深度互动,正是中西医融合防治手部疾病的独特切入点——理解字形结构,即是掌握一本动态的健康密码手册。