月经不调是困扰许多女性的健康问题,其中血寒型月经不调常因寒邪侵袭或体内阳气不足导致。这类患者常表现为经期延后、经量减少、经血暗紫夹块,伴随小腹冷痛、四肢冰凉等症状,严重时甚至影响生育能力。本文从科学调理角度出发,结合中医理论与实践经验,为受此困扰的女性提供实用指南。

一、血寒型月经不调的核心症状与病因

1. 典型症状识别

经期表现:月经周期延后(超过35天),经量少且色暗红或紫黑,血块明显,排出不畅。

伴随体征:小腹冷痛(热敷可缓解)、腰膝酸软、手足不温,冬季症状加重,舌质淡紫、苔白滑,脉沉紧或细涩。

特殊人群差异:青少年女性多因饮食生冷导致寒凝血瘀;育龄女性常见于产后受寒或长期熬夜耗伤阳气;更年期女性则与肾阳衰退相关。

2. 病因解析

外感寒邪:夏季贪凉(空调、冷饮)、衣着单薄(露脐装、短裙)或涉水淋雨,导致寒邪从下焦侵入胞宫。

内伤阳虚:先天体质虚弱、过度节食或久病耗损,使脾肾阳气不足,无法温煦血脉。

二、居家调理方案:中药泡脚与食疗双管齐下

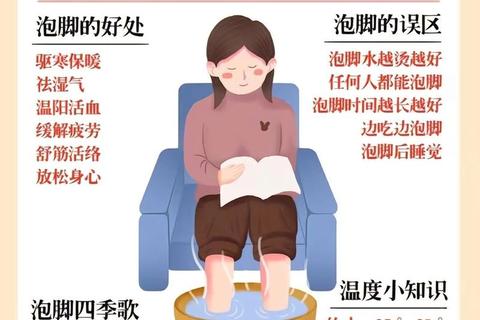

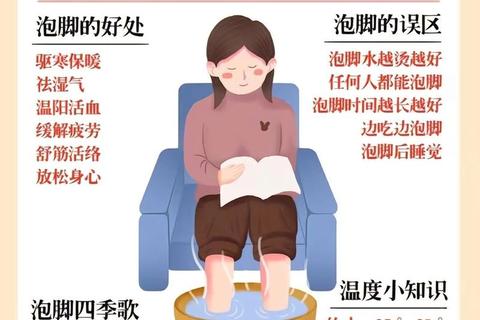

(一)中药泡脚:温通经络的“足底药浴”

中药泡脚通过足部穴位吸收药性,直达下焦,特别适合血寒体质。推荐以下经典组方:

1. 艾叶干姜方

组成:艾叶50g、干姜50g、桂枝35g、细辛12g。

用法:煎煮30分钟后兑温水泡脚,水温40℃左右,每日1次,每次30分钟。

功效:温经散寒,改善经期延后及小腹冷痛。

2. 当归四逆汤改良方

组成:当归12g、桂枝9g、细辛3g、通草6g、大枣5枚。

用法:煮水后先熏蒸脐部,再泡脚至微微出汗。

适用人群:手脚冰凉严重伴月经量少,可增强末梢循环。

注意事项:

孕妇、糖尿病足或足部皮肤破损者禁用;

经血量多时暂停使用活血类方剂;

泡脚后立即擦干,避免寒湿反渗。

(二)温经散寒食疗:从内调理阳气

1. 姜枣红糖饮

配方:生姜6片、红枣5枚、红糖20g,加水煮沸代茶饮。

作用:驱散胞宫寒气,缓解经期腹痛。糖尿病患者可去糖改用枸杞。

2. 羊肉当归汤

配方:羊肉200g、当归15g、肉桂5g、生姜3片,慢炖2小时。

服用时机:月经干净后连续食用3天,补血温肾。

饮食禁忌:

避免生冷(如冰淇淋、刺身)、寒性食物(西瓜、苦瓜);

咖啡、浓茶等刺激性饮品会加重气血耗散。

三、进阶调理与就医指征

1. 日常保健建议

艾灸穴位:关元穴(脐下3寸)、三阴交(内踝尖上3寸),每周2次,每次15分钟,增强温煦效果。

运动调理:练习八段锦“双手攀足固肾腰”动作,或每日快走30分钟,促进气血循环。

2. 需警惕的异常信号

经期发热、经血异味或持续淋漓超过10天,可能提示盆腔感染或子宫内膜病变;

突发剧烈腹痛伴晕厥,需排除宫外孕或黄体破裂等急症。

四、特殊人群调理要点

1. 备孕女性:避免使用含红花、莪术等破血药,可改用艾叶+紫苏叶泡脚,配合鹿茸炖乌鸡温和补肾。

2. 更年期女性:重点补脾肾,推荐黄芪山药粥(黄芪20g、山药50g、粳米100g),缓解潮热与经期紊乱。

血寒型月经不调需“内外兼治”,通过中药泡脚驱散外寒,食疗温补内虚,配合适度运动与穴位保健,可显著改善症状。若自我调理1-2个月经周期未见缓解,或出现异常出血、剧烈疼痛,务必及时就医排查器质性疾病。健康从温暖开始,科学养护让月经回归自然节律。