对于产后女性而言,月经的恢复不仅是生理复原的标志,更是健康状态的重要信号。许多妈妈在哺乳期时发现内裤上的一抹红色,会瞬间陷入焦虑:“这是恶露还是月经?”“生完才两个月就来例假正常吗?”与此也有妈妈在断奶半年后仍未见月经踪影,担心是否激素失调。本文将从科学角度拆解产后月经恢复的奥秘,并提供可操作的护理建议。

医学研究显示,产后首次月经复潮时间跨度极大,从产后6周到18个月均属正常范围。其核心影响因素包括:

1. 哺乳方式

2. 分娩创伤程度

顺产对生殖系统干扰较小,月经恢复通常早于剖宫产(平均提前1-2周)。剖宫产造成的子宫瘢痕可能影响内膜修复速度。

3. 基础健康状态

存在贫血、甲状腺功能异常或子宫内膜炎的妈妈,月经复潮可能延迟3-6个月。产后BMI≥30的肥胖人群,激素紊乱风险增加40%。

1. 哺乳期间歇出血

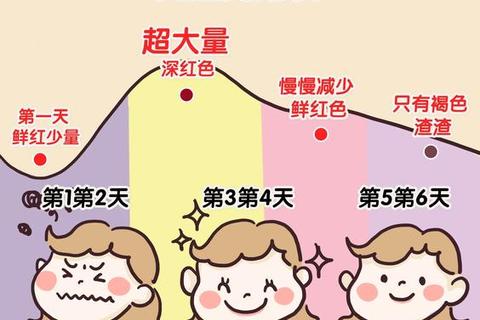

产后6周内出现的鲜红色分泌物多为残留恶露,与哺乳引起的宫缩相关。可通过观察颜色变化区分:恶露呈鲜红→粉红→白色渐变,而月经通常为持续3-7天的规律出血。

2. 前两次月经异常

周期波动(21-35天)、经量增减(20-80ml)、轻微腹痛等,是卵巢功能重建期的常见现象。数据显示,83%的产后女性需要3-6个月建立稳定周期。

当出现以下情况时,提示可能存在病理问题:

真相:哺乳期排卵恢复早于月经,约20%女性在首次月经前已具备受孕能力。建议产后42天起采用屏障避孕法,避免哺乳期怀孕对子宫造成二次损伤。

真相:月经期乳汁的蛋白质含量上升、脂肪减少,可能引起宝宝短暂腹泻,但营养价值未受影响。持续哺乳反而能通过婴儿吸吮刺激催产素分泌,促进子宫收缩。

真相:

风险提示:盲目服用活血类药物可能诱发异常子宫出血。临床案例显示,过早干预可能打乱激素自我调节节奏,建议观察3个月后再考虑中医药调理。

1. 瘢痕子宫妈妈(如剖宫产史)

2. 多囊卵巢综合征患者

3. 高龄产妇(≥35岁)

月经的回归如同身体发出的“复原完成通知书”,但每个女性都握着独一无二的时间表。记住:比纠结“何时该来”更重要的是读懂“如何对待”。当出血规律与生命节律和谐共振时,便是最佳的恢复状态。